Lascito solidale: la bellezza che resta oltre i generi e le dimensioni delle organizzazioni

Intervista ad Anna Rita Longo in occasione della Giornata Internazionale del Lascito Solidale 2025

In occasione della Giornata Internazionale del Lascito Solidale 2025, abbiamo intervistato Anna Rita Longo, esperta di linguaggio, docente universitaria e divulgatrice scientifica. Con lei abbiamo riflettuto sul valore culturale e sociale del lascito testamentario, sulla differenza di genere che emerge dai dati e sulla sfida che le organizzazioni non profit devono affrontare nel comunicare il proprio impegno.

Perché il lascito solidale è più frequente tra le donne?

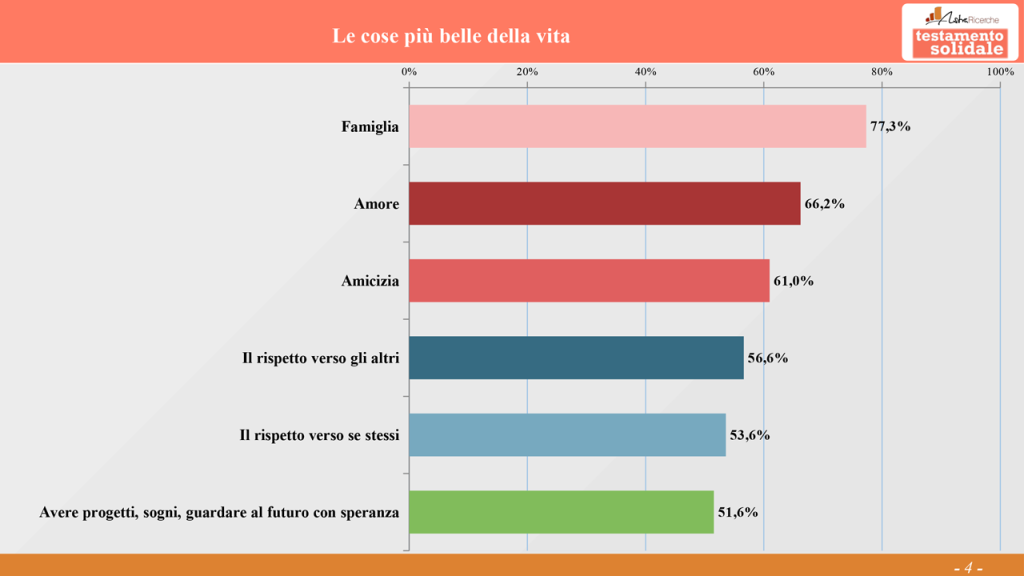

I dati dicono che oltre il 60% dei lasciti solidali è disposto da donne, in larga parte senza figli. Una disparità di genere che potrebbe apparire naturale, ma che in realtà è il frutto di dinamiche culturali.

«Non esistono basi neurobiologiche che giustifichino una diversa predisposizione a donare tra uomini e donne» chiarisce Anna Rita Longo. «Quello che osserviamo è il risultato di fattori storici e sociali. Alle donne è stato affidato per secoli il compito del caregiving, il prendersi cura degli altri. Questa esperienza genera una sensibilità che si traduce anche nella scelta di inserire un lascito testamentario nel proprio testamento».

Il dato sulle donne senza figli, aggiunge Longo, «riflette una costruzione culturale: chi non ha avuto discendenza spesso sente il desiderio di lasciare un segno in altro modo, e il lascito solidale diventa una forma di cura rivolta a una comunità più ampia».

Allo stesso tempo, questo squilibrio mette in luce anche un limite per gli uomini: «Troppo spesso la capacità di cura è stata negata loro perché associata a debolezza. Promuovere il lascito solidale significa anche liberare entrambi i generi da ruoli rigidi e stereotipati».

Piccole o grandi organizzazioni? Il ruolo della comunicazione

Un altro dato interessante riguarda i destinatari dei lasciti: se da un lato le piccole realtà locali restano molto presenti, dall’altro a crescere più velocemente sono le grandi organizzazioni, che investono in comunicazione e brand awareness.

Secondo Longo, si tratta di una trasformazione inevitabile: «Oggi la comunicazione non è più solo una vetrina, ma il principale strumento di relazione. Algoritmi e piattaforme digitali premiano chi produce contenuti di qualità e continui. Per questo le grandi organizzazioni, con più risorse, riescono a ottenere maggiore visibilità».

Questo, però, non significa che le piccole organizzazioni abbiano perso valore: «Il radicamento sul territorio e la prossimità restano punti di forza, ma da soli non bastano più. Troppo spesso la comunicazione viene percepita come un lusso. In realtà è parte integrante della missione: raccontare bene il proprio lavoro significa generare impatto».

Il rischio, avverte Longo, è la polarizzazione: «Se la notorietà del brand diventa l’unico criterio di scelta, poche grandi realtà attrarranno la maggior parte dei sostegni, mentre tanti piccoli enti resteranno in ombra. La sfida è educare al pluralismo e aiutare le realtà minori a sviluppare competenze comunicative».

Lascito solidale: un gesto che unisce valori e futuro

In conclusione, il lascito testamentario non è solo un atto giuridico, ma un gesto che porta con sé un significato culturale e sociale profondo. È un modo per proiettare i propri valori nel futuro, trasformando un’eredità personale in un bene collettivo.

«Un lascito solidale» conclude Longo «è un atto di responsabilità condivisa che libera uomini e donne da ruoli rigidi e restituisce a tutti la possibilità di prendersi cura, anche oltre la vita. È la bellezza che resta».